Lesetipp Sachbuch

Die Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das Misstrauen gegenüber der Presse und die Hinwendung zu Verschwörungserzählungen: Solche Positionen von Einzelnen oder Gruppen erregen in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit. Dabei wechseln die Themen, an denen sich der Widerspruch entzündet - von Migration über die Coronapandemie bis hin zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Eine Analyse der jeweils beteiligten Gruppen und Akteur:innen und ihrer - oftmals gewaltbereiten - Einstellungen und Ideologien ist komplex. Einige Aspekte treten jedoch immer wieder zu Tage und sind vielen dieser Gruppen gemein - so etwa die Ablehnung von vermeintlichen Eliten (»Die da oben«), von Liberalismus, Pluralismus und Demokratie, oft zugunsten völkisch-nationalistischer Ideale, die mit rassistischen und antisemitischen Haltungen einhergehen. Am Beispiel der sogenannten »Identitären Bewegung« will das vorliegende Buch aufzeigen, woraus sich diese Ideologie speist, welche Ziele ihre Vertreter:innen mit welchen Strategien verfolgen und wie ihre Wirkung auf die Gesellschaft einzuschätzen ist. Nicht zuletzt der vereitelte Anschlag auf eine Essener Schule im Mai 2022 zeigt, wie sehr unsere Gesellschaft gefordert ist, eine Antwort auf diese Entwicklungen zu finden.

Die Zahl antisemitischer Straftaten steigt in Deutschland und Europa. Antisemitismus durchzieht viele Bereiche des

gesellschaftlichen Lebens, offen oder versteckt tritt er uns entgegen. Welche Rolle spielt dabei unsere Sprache? Es sind Beleidigungen und Drohungen, die ausgestoßen werden. Aber es gibt auch

subtilere Äußerungen. Und wie steht es um Wörter aus dem Jiddischen wie »Mischpoke« oder »mauscheln«, die Bestandteil unserer Alltagssprache sind?

In der überarbeiteten und erweiterten Neuauflage geht Ronen Steinke auf die viel diskutierte Buchstabiertafel ein und greift die aktuellsten Diskurse in diesem Bereich auf.

»Kaum ein anderer Denker veranschaulicht die Widersprüche des heutigen Kapitalismus besser als Slavoj Zizek.«

Das heutige Leben ist vom Überfluss geprägt. Es muss immer mehr sein, nie ist es genug. Lacan hat jedoch gezeigt, dass wir immer einen Überschuss an dem benötigen, was wir brauchen: Sonst können wir das, was wir haben, nicht genießen. Mit dieser Gedankenfigur, die Zizek mit Marx' »Mehrwert« und Freuds »Lustgewinn« zusammendenkt, analysiert der Meisterdenker aus Slowenien die Paradoxien der gegenwärtigen politischen Lage. Unter anderem anhand von Hollywood-Filmen wie der »Joker«, der Corona-Pandemie und den Zwängen der »Cancel Culture« zeigt Zizek, dass wir vielleicht einen Ausweg aus unserer verzwickten Lage finden, wenn wir nur erkennen, dass der Gewinn, den die »Mehrlust« verspricht, substanz- und nutzlos ist.

»Zizek ist der Philosoph, der den richtigen Leuten auf die Nerven geht.«

Ja, Berlin war es, das neue Leben in Deutschland war es, der Grund, warum plötzlich all diese Fragen in mir aufzogen. Ich hatte mich vom Thema jüdischer Identität in der Gegenwart weitgehend verabschiedet, ich wollte nur Mensch unter Menschen sein, Berliner unter Berlinern. Wie weit ist mir das überhaupt gelungen? Wie habe ich es auszuwerten, dass dieses Deutschwerden, worum ich mich so fleißig bemüht habe, mich zu meinem Judentum wieder zurückschob wie zu einer unerfüllten Pflicht, die kein Vertagen mehr duldet?

Was bedeutet "Jüdischsein" heute? Deborah Feldman, von Holocaust-Überlebenden in den USA erzogen und ausgerechnet nach Deutschland emigriert, über einen Begriff, der immer auch eine Zuschreibung, eine Begrenzung, eine Projektion ist, im Negativen wie im Positiven. Ihre Auseinandersetzung mit ihrem kulturellen Erbe - und der damit verbundenen Last - beinhaltet auch das Bestreben, das Jüdischsein in etwas Größeres, Diverseres, Humaneres einzubinden. Es ist ein Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit über Grenzen hinweg - und eine Ermutigung an alle jene, die sich aus der Falle von Gruppenzwängen befreien wollen, um ihre Identität frei und selbstbestimmt zu definieren.

Die Welt rast auf den Untergang zu, Angst, Melancholie und Zynismus machen sich breit. Die letzten Ressourcen werden noch schnell an den Meistbietenden verkauft, die Komfortzonen militärisch geschützt, die internationale Solidarität zerfällt. Aber wer das Richtige tun will, muss Kosten in Kauf nehmen. Wer könnte sie sich leisten, wenn nicht wir? Wie wäre es, gemeinsam die Welt zu retten? Was wäre der nächste Schritt? - In seinem radikalen Essay zeichnet Milo Rau ein unbequemes Porträt unserer Zeit und zeigt Wege aus dem grassierenden Alarmismus und Moralismus auf.

In der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war als der Frühling des Jahres 1848. Scheinbar aus dem Nichts versammelten sich in unzähligen Städten von Palermo bis Paris und Venedig riesige Menschenmengen, manchmal in friedlicher, oft auch in gewalttätiger Absicht. Die politische Ordnung, die seit Napoleons Niederlage alles zusammengehalten hatte, brach in sich zusammen.

Christopher Clarks spektakuläres neues Buch erweckt mit Schwung, Esprit und neuen Erkenntnissen diese außergewöhnliche Epoche zum Leben. Überall brachen sich neue politische Ideen, Glaubenssätze und Erwartungen Bahn. Es ging um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Ende der Sklaverei, das Recht auf Arbeit, nationale Unabhängigkeit und die jüdische Emanzipation. Dies waren plötzlich zentrale Lebensthemen für unendlich viele Menschen - und es wurde hart um sie gekämpft.

Die Ideen von 1848 verbreiteten sich um die ganze Welt und veränderten die Verhältnisse zum Bessern, zuweilen aber auch zum viel Schlechteren. Und aus den Trümmern erhob sich ein neues und ganz anderes Europa.

Ist es für einen Herrscher besser, geliebt oder gefürchtet zu werden? Da sich beides schwer vereinen lasse, gibt

Machiavelli in Der Fürst, seiner berühmten Abhandlung zu den Grundsätzen der Staatsräson, der Furcht den Vorrang. In ihrem neuen Buch schließt die israelische Soziologin Eva Illouz in zweierlei

Hinsicht an Machiavelli an: Sie unterstreicht die Bedeutung von Emotionen in der Politik und arbeitet heraus, wie Rechtspopulisten bestimmte Gefühle instrumentalisieren.

Israel ist seit seiner Gründung wie kaum ein anderes Land von Sicherheitsfragen geprägt. In dieser Situation sei dem langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu das machiavellistische

Kunststück gelungen, gerade wegen der Furcht, die er sät, geliebt zu werden. Anhand ausführlicher Interviews mit u. a. Menschenrechtsaktivisten zeigt Illouz, wie Angst und Ressentiment Gesellschaften

spalten und die Demokratie unterminieren.

Golineh Atai war fünf Jahre alt, als sie mit ihren Eltern den Iran verließ - aber das Land und seine Entwicklung haben sie immer beschäftigt; Iran ist ihr Herzensthema. Wie der Gottesstaat der Mullahs seit mehr als vierzig Jahren das Land im Griff hält und jede demokratische Regung erstickt, zeigt sie in ihrem Buch, das den Iran auf ganz besondere Weise porträtiert: aus dem Blickwinkel von neun Frauen. Dabei erzählt Atai, wie aus der Tochter eines Geistlichen, die um ihr Recht auf Schulbildung kämpfen musste, eine international bekannte Aktivistin wurde. Oder wie eine junge, regierungsnahe Angestellte mitten in Teheran ihr Kopftuch auszog - eine revolutionäre Tat, die unzählige Iranerinnen inspirierte. Andere berichten von Gefängnis und Flucht, vom täglichen Kampf für ein Stück Würde und darum, ihre Stimme öffentlich zu erheben oder auch nur das Haar im Wind wehen zu lassen. Sie wissen, dass sich das Land nur dann tiefgreifend ändern kann, wenn sich die Lage der Frauen ändert. Golineh Atai, vielfach ausgezeichnete Journalistin und Bestsellerautorin, zeichnet ein hochspannendes Bild der iranischen Gesellschaft seit der Islamischen Revolution - mit Erkenntnissen und Einblicken, wie sie kein Außenstehender bieten könnte.

Michael J. Sandels bahnbrechende Kritik am globalen Kapitalismus - erstmals in deutscher Übersetzung Unsere Gegenwart hat ein Demokratie-Problem. Zum einen sind unsere Gesellschaften gespalten wie nie zuvor: Befeuert durch die sozialen Medien treiben uns rassistische Ausschreitungen, Populismus, soziale Ungleichheit und eine weltweite Pandemie in die Vereinzelung. Zum anderen hat eine global ausgerichtete, von unseren Regierungen vollkommen unregulierte Wirtschaft der Politik den Rang abgelaufen. Seit nunmehr 40 Jahren macht der Neoliberalismus aus Bürgern Gewinner oder Verlierer des globalen Kapitalismus - mit verheerenden Folgen für unsere Demokratie. In seinem monumentalen Werk zeichnet Michael J. Sandel ein historisch informiertes und philosophisch inspiriertes Bild unserer demokratievergessenen Zeit. Und er führt aus, was wir tun müssen, damit aus Konsumenten wieder Bürger werden, die ihre Gesellschaft aktiv gestalten. »Das Unbehagen in der Demokratie« ist die nun erstmals auf Deutsch vorliegende, vollständig überarbeitete und aktualisierte Ausgabe von Michael J. Sandels Klassiker »Democracy's Discontent«, der 1996 in den USA erschien und seither die Debatten um Neoliberalismus und Kapitalismus entscheidend prägt.

Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung: Der Kapitalismus hat viel Positives bewirkt. Zugleich ruiniert er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist. » Grünes Wachstum« soll die Rettung sein, aber Wirtschaftsexpertin und Bestseller-Autorin Ulrike Herrmann hält dagegen: Verständlich und messerscharf erklärt sie in ihrem neuen Buch, warum wir stattdessen »grünes Schrumpfen« brauchen. Die Klimakrise verschärft sich täglich, aber konkret ändert sich fast nichts. Die Treibhausgase nehmen ungebremst und dramatisch zu. Dieses Scheitern ist kein Zufall, denn die Klimakrise zielt ins Herz des Kapitalismus. Wohlstand und Wachstum sind nur möglich, wenn man Technik einsetzt und Energie nutzt. Leider wird die Ökoenergie aus Sonne und Wind aber niemals reichen, um weltweites Wachstum zu befeuern. Die Industrieländer müssen sich also vom Kapitalismus verabschieden und eine Kreislaufwirtschaft anstreben, in der nur noch verbraucht wird, was sich recyceln lässt. Aber wie soll man sich dieses grüne Schrumpfen vorstellen.

Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der

Sechzigerjahre in rasantem Tempo und doch ganz leise verschwunden. Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie von der großen Zäsur. Mit wenigen Strichen, anhand von vielsagenden Szenen und

Beispielen, zeigt er, wie die Welt der Eltern unterging, die Geschwister anderen Lebensentwürfen folgten und der allgemeine gesellschaftliche Wandel das Land erfasste.

Zuchtbullen für die monatliche Auktion, Kühe und Schweine auf der Weide, Pferde vor dem Pflug, ein Garten für die Vorratshaltung - der Hof einträglich bewirtschaftet von Eltern, Kindern und

Hilfskräften. Das bäuerliche Leben der Fünfzigerjahre scheint dem Mittelalter näher als unserer Zeit. Doch dann ändert sich alles: Einst wohlhabende und angesehene Bauern gelten trotz aller

Modernisierung plötzlich als ärmlich und rückständig, ihre Kinder riechen nach Stall und schämen sich. Wege aus der bäuerlichen Welt weist die katholische Kirche mit neuer Jugendarbeit. Der

Sozialstaat hilft bei Ausbildung und Hofübergabe. Schon in den Siebzigerjahren ist die Welt auf dem Land eine völlig andere. Staunend blickt man zurück, so still war der Wandel: "Mein Gott, das hab

ich noch erlebt, das kommt mir vor wie aus einem anderen Jahrhundert." Ewald Frie hat seine zehn Geschwister, geboren zwischen 1944 und 1969, gefragt, wie sie diese Zeit erlebt haben. Sein glänzend

geschriebenes Buch lässt mit treffsicherer Lakonie den großen Umbruch lebendig werden.

Am 24. Februar 1848 wird in Paris nach 1789 zum dritten Mal Revolution gemacht, die Monarchie gestürzt und die Republik ausgerufen. Und endlich springt der revolutionäre Funke auch über den Rhein. In den vierunddreißig deutschen Staaten und vier freien Städten der Zeit beginnen Aufstände gegen die herrschenden Polizei- und Militärmonarchien, gegen die Willkürherrschaft des »Deutschen Bundes«. Zum ersten Mal erhebt die Demokratie auch in deutschen Ländern ihr Haupt: direkte, allgemeine Wahlen, Republik, eine freiheitliche Verfassung, Grundrechte, Gewaltenteilung, sozialer Ausgleich. Es beginnt der dramatische Kampf für die Werte, die für uns heute die scheinbar selbstverständlichen Grundlagen unseres Gemeinwesens sind. Aber nur eine Partei der Opposition will die »ganze Revolution«, eine »demokratische Bunderepublik«. Die Liberalen, vor allem die »Konstitutionellen« - die sich bald »Ordnungspartei« nennen - wollen an der Monarchie festhalten, wenn auch in reformierter Form. Und sie, die Ordnungspartei und die neuen Märzregierungen, sind es, die mit den Fürsten die Revolution mit Bajonetten verhindern ... In einer großen Erzählung entwirft der Literaturwissenschaftler Jörg Bong ein atemberaubendes Panorama einer Zeit im Umbruch: Von den ersten revolutionären Versammlungen Ende Februar bis hin zu den Schlachten einer demokratischen »Armee der Freiheit« gegen die Truppen des Bundes.

Deutschland, 1918. Ende des Ersten Weltkriegs, Revolution, Sieg der Demokratie. Zugleich beginnt ein Siegeszug befreiter Lebensweisen. Die Inflation hat die überlieferten Werte ins Wanken gebracht. Alles soll von Grund auf anders werden: die «Neue Frau», der «Neue Mann», «Neues Wohnen», «Neues Denken». Als es Mitte der Zwanziger auch wirtschaftlich aufwärtsgeht, wird Deutschland ein anderes Land. Frauen eroberten die Rennpisten und Tennisplätze, gingen abends alleine aus, schnitten sich die Haare kurz und dachten nicht ans Heiraten. Unisex kam in Mode, Androgynes und Experimentelles. Jähner erzählt von der Erfindung der Freizeit, von Boxhallen und Tanzpalästen, und von den Hotspots der Neuen Zeit, vom Büro und Großstadtverkehr, vom Warenhaus als Glücksversprechen oder der Straße als Ort erbitterter Kämpfe. So vieles wirkt heute verblüffend modern. Die Vorliebe für Ironie, das Gradlinige und Direkte. Aber auch die Angst vor der «Entwertung aller Werte», der Herrschaft des Billigen. Ein großer Teil der Deutschen fand sich im Aufbruch nicht wieder. Nach und nach offenbarte sich die tiefe Spaltung der Gesellschaft und die Unfähigkeit, sie auszuhalten. Harald Jähner liefert eine Gesamtschau dieser so pulsierenden, reichen Zeit, wie es sie bislang nicht gab - und zeichnet das Bild eines zerrissenen Landes voll gewaltiger und erschreckender Energien. Es ist uns irritierend ähnlich und - hoffentlich - doch ganz anders.

Die Rede von kultureller Aneignung ist allgegenwärtig. Infrage steht mit ihr gerade für eine progressive politische Position die Legitimität kultureller Produktion, die sich an den Beständen anderer, ihr »fremder« Traditionen bedient. Während viele diese als eine Form des Diebstahls an marginalisierten Gruppen kritisieren, weisen andere den Vorwurf zurück: Er drücke eine Vorstellung von Identität aus, die Berührungspunkte mit der völkischen Rechten aufweise. Tatsächlich, so zeigt Jens Balzer, beruht jede Kultur auf Aneignung. Die Frage ist daher nicht, ob Appropriation berechtigt ist, sondern wie man richtig appropriiert. Kenntnisreich skizziert Balzer im Rückgriff auf die Entstehung des Hip Hop wie auf die erstaunliche Beliebtheit des Wunsches, »Indianer« zu sein, in der bundesdeutschen Nachkriegszeit eine Ethik der Appropriation. In ihr stellt er einer schlechten, weil naturalisierenden und festlegenden, eine gute, ihre eigene Gemachtheit bewusst einsetzende Aneignung entgegen. Ausgehend von dem Denken des Kreolischen Édouard Glissants und Paul Gilroys »Schwarzem Atlantik« sowie der Queer Theory Judith Butlers wird eine solche Aneignungsethik auch zur Grundlage eines aufgeklärten Verhältnisses zur eigenen Identität.

Hadija Haruna-Oelker, Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Moderatorin beschäftigt sich seit langem mit Rassismus, Intersektionalität und Diskriminierung. Sie ist davon überzeugt, dass wir alle etwas von den Perspektiven anderer in uns tragen. Dass wir voneinander lernen können. Und einander zuhören sollten. In ihrem Buch erzählt sie ihre persönliche Geschichte und verbindet sie mit gesellschaftspolitischem Nachdenken. Sie erzählt von der Wahrnehmung von Differenzen, von Verbündet sein, Perspektivwechseln, Empowerment und von der Schönheit, die in unseren Unterschieden liegt. Ein hochaktuelles Buch, das drängende gesellschaftspolitische Fragen stellt und Visionen davon entwickelt, wie wir Gelerntes verlernen und Miteinander anders denken können: indem wir einander Räume schaffen, Sprache finden, mit Offenheit und Neugier begegnen.

Unsere Welt steht an einem Kipp-Punkt, und wir spüren es. Einerseits geht es uns so gut wie nie, andererseits zeigen sich Verwerfungen, Zerstörung und Krise, wohin wir sehen. Ob Umwelt oder Gesellschaft - scheinbar gleichzeitig sind unsere Systeme unter Stress geraten. Wir ahnen: So wie es ist, wird und kann es nicht bleiben. Wie finden wir zu einer Lebensweise, die das Wohlergehen des Planeten mit dem der Menschheit versöhnt? Wo liegt der Weg zwischen Verbotsregime und Schuldfragen auf der einen und Wachstumswahn und Technikversprechen auf der anderen Seite? Diese Zukunft neu und ganz anders in den Blick zu nehmen - darin besteht die Einladung, die Maja Göpel ausspricht.

Prof. Dr. Maja Göpel, geboren 1976, arbeitet als Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Die gefragte Rednerin ist Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Mitglied des Club of Rome, des World Future Council, der Balaton Group und Fellow am Progressiven Zentrum. Im März 2019 stellte sie in der Bundespressekonferenz die Initiative Scientists for Future vor, bei der mehr als 26.000 Wissenschaftler*innen die Forderungen der Schülerproteste zu mehr Klima- und Umweltschutz als gerechtfertigt erklärten.

Klare Ansage: Sag was gegen rechts! Rechtspopulismus nimmt immer mehr zu. Doch wie identifiziert man rechtes Gedankengut und vor allem: Wie geht man damit um? Diesen Fragen widmen sich der hoch gelobte junge Verein "Tadel verpflichtet! e.V." mit seiner Bildungsinitiative "diskursiv", die dieses praxisnahe Bändchen mit Gesprächstaktiken, Tipps und Lösungsvorschlägen herausbringt. "Sag was" bietet starke Argumentationshilfen gegen Rechtspopulismus.

Ein altes Gespenst geht um die Welt: Ein neuer und autoritärer Nationalismus bedroht die liberalen Demokratien Michael

Thumann untersucht historisch, in einer Gesamtschau auf Europa und in einem Blick auf die USA unter Trump die alt-neuen Muster des Nationalismus; eine Idee, die während und nach den Kriegen der

Französischen Revolution geboren wurde und sich von West- nach Osteuropa und schließlich über die ganze Welt verbreitete. Nationalismus hat Europa im 20. Jahrhundert gleich mehrfach zerstört und

viele Millionen Menschen das Leben gekostet. Über den Osten und Südosten ist der Nationalismus nach Europa zurückgekehrt. Das Wiedererwachen des serbischen Nationalismus und die Kriege im ehemaligen

Jugoslawien führten erstmals die neue Gefahr für den Kontinent Europa vor. In den 1990er-Jahren ist ein neuer Nationalismus entstanden. Nationalisten gewinnen an Zulauf, in Russland, in der Türkei,

auch in Deutschland. In Osteuropa benutzen autoritäre Herrscher den Nationalismus als Mittel, um ihre Macht zu erweitern. Putin und Erdogan, Orbán und Trump in den USA bedrohen die liberalen

Demokratien ebenso wie die klassischen Bündnisse. Alle Nationalisten eint: Immer sehen sie in den anderen die Schuldigen und sich als Opfer. Eine Welle von Apologien des Nationalismus überschwemmt

die Medien und Buchmärkte, ein zunehmend gewalttätiger und rassistischer Nationalismus auch in Deutschland gefährdet mit terroristischen Anschlägen unsere moderne Zivilisation.

Ein brandaktuelles Thema Angesichts der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, Kriegs- und Flüchtlingsdramen ist der Kampf gegen

Ungerechtigkeit wichtiger denn je. Nobelpreisträger Amartya Sen verbindet buddhistische, hinduistische und islamische Vorstellungen mit den westlichen Denkmodellen und zeigt überzeugende Perspektiven

für eine gerechtere Welt.

Amartya Sen, geboren 1933 in Indien, lehrte in Delhi, London und Oxford. Seit 1988 ist er Professor für Philosophie und Ökonomie in Harvard. Für seine Arbeiten zur Wohlfahrtsökonomie und zur Theorie

der wirtschaftlichen Entwicklung erhielt er 1998 den Nobelpreis. Er wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt 2020 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Eliot Weinberger ist nicht nur einer der originellsten Essayisten, er ist auch einer der schärfsten politischen Kommentatoren der USA. In seinen brillanten und bissigen Texten über die Machenschaften unter den Regierungen Bush und Trump lässt er die Fakten sprechen: Er trägt Nachrichtendetails und Aussagen von Politikern zusammen und führt uns damit den Wahnsinn, der in den USA zum Alltag geworden ist, noch einmal vor Augen. Seien es der Irakkrieg - das Stück »Was ich hörte vom Irak« wurde international berühmt -, so fromme wie homophobe Republikaner, Konzentrationslager für geflüchtete Kinder, Rassismus oder schlicht die Überlegenheit amerikanischer Weine gegenüber französischen (Donald Trump: »Die sehen einfach gut aus, ok?«). Weinbergers glasklare Essays sind eine Chronik des galoppierenden Irrsinns.

Dürfen die Armen wütend sein, dürfen die an den Rand Gedrängten sich ihre Rechte erkämpfen, notfalls mit Gewalt? Luther sprach ihnen im Zuge der Bauernkriege dieses Recht ab, ein anderer Reformator jedoch schlug sich auf ihre Seite und prägte die beiden Jahre des Aufstands entscheidend. Der Drucker, Utopist, Brandredner und Theologe Thomas Müntzer hatte nicht weniger als einen Sturz der Obrigkeit im Sinn - mit religiösen wie ganz und gar weltlichen Argumenten stellte er sich dem ausbeuterischen Feudalsystem entgegen. Der Preis für seinen Mut war hoch: Für seine sozialrevolutionären Ideen wurde er bereits zwei Jahre nach Beginn der Aufstände enthauptet, doch sein Drängen nach Gerechtigkeit hat ebenso überlebt wie das Selbstverständnis der oberen Klassen, mit dem sie ihre Privilegien rechtfertigen. Vuillard setzt dieser außergewöhnlichen historischen Figur ein fulminantes literarisches Denkmal und beweist mit seiner temporeichen Schilderung der Aufstände, dass Müntzers Kampf nicht zu Ende, die Wut der Armen nicht erloschen und die in der Gesellschaft tief verwurzelte Ungerechtigkeit noch lange nicht beseitigt ist.

Fast alle kaufen bei Amazon - ist ja so bequem. Die Innenstädte veröden, die Straßen verstopfen und die Papiertonnen quellen über. Die Hersteller von qualitativen Waren werden ökonomisch ausgepresst, kopiert (Amazon produziert dann gleich günstiger selber) und die Konzentration auf allen Ebenen nimmt unaufhörlich zu. Und noch schlimmer: Alexa hört weltweit in allen Wohnstuben alles mit, auch die intimsten Informationen über uns kennt der weltweit größte Händler - und könnte heute schon entscheiden, was er uns morgen verkaufen will - noch fragt er uns vorher, aber bald kommt es von selber bei uns an. Amazon weiß ja auch, was wir gerne lesen und so rund um die Uhr auf unseren Amazon-Bildschirmen schauen, und wo wir dann das Buch aus Langeweile zuschlagen - da lässt man doch gleich leichter verdaubares schreiben und liefert dies an den inzwischen vollkommen unmündigen Konsumenten. Da hilft nur zu sagen "Schnauze, Alexa"!

Was sind heute die großen Ideen? Historischer Fortschritt basierte fast immer auf utopischen Ideen: Noch vor 100 Jahren hätte niemand für möglich gehalten, dass die Sklaverei abgeschafft oder die Demokratie wirklich existieren würde. Doch wie begegnen wir den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, des Familienlebens, des gesamten globalen Gefüges? Der niederländische Vordenker Rutger Bregman sagt: «Das wahre Problem unserer Zeit ist nicht, dass es uns nicht gut ginge oder dass es uns in Zukunft schlechter gehen könnte. Das wahre Problem ist, dass wir uns nichts Besseres vorstellen können.» Wir müssen es wagen, das Unmögliche zu denken, denn nur so finden wir Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Bregman macht deutlich, warum das bedingungslose Grundeinkommen eine echte Option ist und inwiefern die 15-Stunden-Woche eine Antwort auf die Digitalisierung der Arbeit sein kann. «Alternativlos» ist für Bregman keine Option, sogar die Armut kann abgeschafft werden, wie er am Beispiel einer kanadischen Stadt zeigt. Bregmans Visionen sind inspirierend, seine Energie ist mitreißend; er zeigt: Utopien können schneller Realität werden, als wir denken.

20. Februar 1933: Auf Einladung des Reichstagspräsidenten Hermann Göring finden sich 24 hochrangige Vertreter der Industrie zu einem Treffen mit Adolf Hitler ein, um über mögliche Unterstützungen für die nationalsozialistische Politik zu beraten: Krupp, Opel, BASF, Bayer, Siemens, Allianz - kaum ein Name von Rang und Würden fehlt an den glamourösen runden Tischen der Vermählung von Geld und Politik. So beginnt der Lauf einer Geschichte, die Vuillard fünf Jahre später in die Annexion Österreichs münden lässt. Bild- und wortgewaltig führt er den Leser in die Hinterzimmer der Macht, wo in erschreckender Beiläufigkeit Geschichte geschrieben wird. Dabei erzählt er eine andere Geschichte als die uns bekannte, er zeigt den Panzerstau an der deutschen Grenze zu Österreich, er entlarvt Schuschniggs kleinliches Festhalten an der Macht, Hitlers abgründige Unberechenbarkeit und Chamberlains gleichgültige Schwäche. Mit der ihm eigenen virtuosen Eindringlichkeit und satirischem Biss seziert Vuillard die Mechanismen des Aufstiegs der Nationalsozialisten und macht deutlich: Die Deals, die an den runden Tischen der Welt geschlossen werden, sind faul, unser Verständnis von Geschichte beruht auf Propagandabildern. In »Die Tagesordnung« zerlegt Éric Vuillard diese Bilder und fügt sie virtuos neu zusammen: Ein notwendiges Buch, das eine überfällige Geschichte erzählt und damit den wichtigsten französischen Literaturpreis erhielt.

1884, nach der Berliner Kongokonferenz, begann eine Kolonialherrschaft von ungekannter Brutalität, die das Land bis in die Gegenwart hinein zeichnet. Éric Vuillard zeigt kleine Brüsseler Beamte, aufgeschwungen zu Dschungelherrschern, die zu Vollstreckern der europäischen Rohstoffgier werden, und er verleiht ihren zahl- und namenlosen Opfern eine Stimme. Kongo ist eine mitreißende Erzählung und ein erschreckend lebendiges Zeugnis banaler Grausamkeit und des beginnenden Weltkapitalismus.

Ein Gespenst geht um in der Welt - das Gespenst des rabiaten Rechtspopulismus. Spätestens mit der Wahl Donald Trumps hat sich die Lage zugespitzt mit Angriffen auf Pressefreiheit und Gewaltenteilung. Gegen die liberale Demokratie. Wilhelm Heitmeyer hat diese Tendenzen frühzeitig thematisiert. 2001 warnte er, die Globalisierung gehe mit politischen und sozialen Kontrollverlusten einher, die zum Aufstieg des autoritären Kapitalismus, zu Demokratieentleerung und einem Erstarken des Rechtspopulismus führen könnten. In seinem neuen Buch knüpft er an diese Analyse an und macht sie für eine Diagnose der aktuellen Situation fruchtbar. Der Band bildet den Auftakt zu der Reihe »Signaturen der Bedrohung«, die Phänomenen politischer Gewalt und sozialer Desintegration gewidmet ist.<< Neues Textfeld >>

"Du schließt die Augen und schaust in die Sonne, und durch deine Lider hindurch siehst du die Farbe deines Blutes - ein Karminrot. Dies ist die Farbe deiner leiblichen Existenz. Grün ist die Farbe der äußeren Vegetation. Gelb ist die Farbe der Sonne. Blau ist der Himmel über dir." Mit diesen Sätzen beginnt Gerd Koenen seine epische Geschichte eines Traums, der so alt ist wie die Menschheit. Dieser Traum von der großen welthistorischen Kommunion, in der alle Menschen Brüder werden und keiner mehr des anderen Knecht sein muss, hat eine gewaltige Spur durch die Jahrhunderte gezogen, bis im Oktober 1917 die Revolution in Russland den Kommunismus an die Macht bringt. Doch als die Utopie nach der Wirklichkeit greift, wird der Traum zum Albtraum. Mit grandioser Erzählkunst schildert Koenen die Geschichte des Kommunismus auf eine völlig neue und entstaubte Weise. Er lässt Philosophen, Revolutionäre und Politiker zu Wort kommen, und er beschreibt die Ursachen für die Anziehungskraft der kommunistischen Idee: Herrschaft und Unterdrückung, Elend und Armut der Ausgebeuteten. Die Meisterschaft seines Buches besteht darin, dass er vor Augen führt, warum der Kampf um soziale Gerechtigkeit in einer Welt des Kapitalismus bis heute legitim und aktuell ist - aber ebenso wie und weshalb das Rendezvous des Kommunismus mit der Geschichte in Terror und Paranoia endete.

Was hat Alexander von Humboldt, der vor mehr als 150 Jahren starb, mit Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun? Der Naturforscher und Universalgelehrte, nach dem nicht nur unzählige Straßen, Pflanzen und sogar ein »Mare« auf dem Mond benannt sind, hat wie kein anderer Wissenschaftler unser Verständnis von Natur als lebendigem Ganzen, als Kosmos, in dem vom Winzigsten bis zum Größten alles miteinander verbunden ist und dessen untrennbarer Teil wir sind, geprägt. Die Historikerin Andrea Wulf stellt in ihrem vielfach preisgekrönten - so auch mit dem Bayerischen Buchpreis 2016 - Buch Humboldts Erfindung der Natur, die er radikal neu dachte, ins Zentrum ihrer Erkundungsreise durch sein Leben und Werk. Sie folgt den Spuren des begnadeten Netzwerkers und zeigt, dass unser heutiges Wissen um die Verwundbarkeit der Erde in Humboldts Überzeugungen verwurzelt ist. Ihm heute wieder zu begegnen, mahnt uns, seine Erkenntnisse endlich zum Maßstab unseres Handelns zu machen - um unser aller Überleben willen.

Wir sind nicht klüger als die Menschen, die erlebt haben, wie überall in Europa die Demokratie unterging und Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus kamen. Aber einen Vorteil haben wir. Wir können aus ihren Erfahrungen lernen.

„Leiste keinen vorauseilenden Gehorsam." So lautet die erste von 20 Lektionen für den Widerstand, mit denen Timothy Snyder die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika vorbereitet auf das, was gestern noch unvorstellbar zu sein schien: einen Präsidenten, der das Gesicht der Demokratie verstümmelt und eine rechtsradikale Tyrannei errichtet.

Doch nicht nur in den USA sind Populismus und autoritäres Führertum auf dem Vormarsch. Auch in Europa rückt die Gefahr von rechts immer näher - als ob es das 20. Jahrhundert und seine blutigen Lehren niemals gegeben hätte. Snyders historische Lektionen, die international Aufsehen erregt haben, sind ein Leitfaden für alle, die jetzt handeln wollen - und nicht erst, wenn es zu spät ist. Lektion 8: „Setze ein Zeichen." Dieses Buch tut es. Tun Sie es auch.

Mit fünfzehn Vorschlägen für eine feministische Erziehung wirft die Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie so einfache wie wichtige Fragen auf und spannt den Bogen zwischen zwei Generationen

von Frauen - ein Buch für Mütter und Töchter.

Chimamanda Ngozi Adichie, Feministin und Autorin des preisgekrönten Weltbestsellers >Americanah<, hat einen Brief an ihre Freundin Ijeawele geschrieben, die gerade ein Mädchen zur Welt gebracht

hat. Ijeawele möchte ihre Tochter zu einer selbstbestimmten Frau erziehen, frei von überholten Rollenbildern und Vorurteilen. Alles selbstverständlich, aber wie gelingt das konkret?

Mit ihrem Manifest >Liebe Ijeawele. Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden< zeigt Chimamanda Adichie, dass Feminismus kein Reizwort ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Mit

fünfzehn simplen Vorschlägen für eine feministische Erziehung öffnet sie auch den Blick auf die eigene Kindheit und Jugend. Die junge nigerianische Bestseller-Autorin steht für einen Feminismus, mit

dem sich alle identifizieren können.

We should all be feminists!

In Zeiten der Globalisierung ist der Streit über das, was >deutsch< sein soll, neu ausgebrochen. Eine >deutsche Identität< wird zur politischen Forderung. Bereits in den 60 er Jahren hatte Theodor W. Adorno sich die Frage, was >deutsch< sei, gestellt und eine noch heute aktuelle Antwort gegeben. Der Essay erinnert an sie und macht klar, inwiefern Adornos Nachfolger die Philosophie des kritischen Theoretikers verraten und in einer rechthaberischen Wissenschaftsesoterik verspielen.

Mir dem neuen Personalausweis und der elektronischen Gesundheitskarte, bald noch ergänzt um die PKW-Maut, vollzieht sich eine schleichende Revolution: Sammelte die Bürokratie über Jahrhunderte in Akten und Ordnern die Daten der Bürger, so werden nun Angebote gemacht, den eigenen Lebenswandel im Fitnessstudio, beim Einkauf, an der Mautstelle oder beim Arzt nun fleißig selbst zu dokumentieren. So kann ein jeder den argwöhnischen Blick, den die Staatsagenturen einst auf die Untertanen richteten, aus dem eigenen Portemonnaie ziehen und sich selbst mustern. Wohin wir auch gehen, die Kontrolle läuft buchstäblich immer mit uns mit. Angesichts dieser neuen Dimension unklarer Grenzen zwischen Bürger und Staat fragt Christoph Engemann nach den Topologien des Rechts unter digitalen Bedingungen.

Hannah Arendt dachte zeitlebens im Horizont Sokrates'. Schon in den amerikanischen Anfängen stellte sie den Lehrer Platons in den Mittelpunkt ihrer Versuche, ein politisch relevantes und persönlich haltbares Denken für die Moderne zu begründen. Meisterhaft entfaltet diese Vorlesung aus den 50er Jahren eine Apologie der menschlichen Pluralität. So wendet sich Arendt gegen die platonische Versuchung, der Relativität der möglichen Wahrheiten mit der absoluten Autorität eines wegweisenden Denkansatzes begegnen zu wollen. Entscheidend ist für Arendt der innere Dialog, den Sokrates philosophisch initiierte. Zudem hebt sie die Kommunikation unter Bürgern und Freunden hervor, die im Austausch der Meinungen gemeinsame Perspektiven der Weltgestaltung eröffnen könne.

Das 20. Jahrhundert war geprägt von der Welt der Massenmedien und der Massenkultur, die in Fabriken erstellt wurde. Das 21. Jahrhundert wird geprägt sein von Digitalisierung, Datennutzung und deren Folgen. Die Welt des Durchschnittsangebots, das für alle gleich ist, wird erweitert um das digitale Prinzip der Personalisierung: Inhalte entstehen nicht mehr einzig beim Hersteller und Absender, sondern werden mittels Datensammlung und -auswertung auf den Konsumenten und Empfänger zugeschnitten. Entgegen der vorschnellen Verteufelung dieser Entwicklung als Entmündigung und Überwachung beleuchtet Dirk von Gehlen Chancen des Endes des Durchschnitts und zeigt sehr konkret, wie Personalisierung, Datennutzung und Digitalisierung die Arbeit von Medizinern, Marktforschern, Fußballern und Carsharing-Anbietern verändern. Erst auf dieser Grundlage kann die entscheidende Frage zum Wandel von der Lautsprecher- zur Kopfhörerkultur gestellt werden: Wer bestimmt die Playlist?

Vor 5 Jahren erschien einer der wichtigsten zeitdiagnostischen Essays der letzten Jahre : Die Müdigkeitsgesellschaft hat sich bis heute weltweit über 300 000 mal verkauft. Byung-Chul Han konstatiert darin knapp und präzise einen entscheidenden Paradigmenwechsel : Die Gesellschaft der Negativität weicht einer Gesellschaft, die von einem Übermaß an Positivität beherrscht ist. Davon ausgehend zeichnet Han die pathologische Landschaft der heutigen Gesellschaft, zu der neuronale Erkrankungen wie Depression, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Borderline oder Burnout gehören. Sie sind keine Infektionen, sondern Infarkte, die nicht durch die Negativität des immunologisch Anderen, sondern durch ein Übermaß an Positivität bedingt sind. So entziehen sie sich jeder immunologischen Technik der Prophylaxe und Abwehr. Hans Analyse mündet am Ende in die Vision einer Gesellschaft, die er in beabsichtigter Ambivalenz Müdigkeitsgesellschaft nennt. Die Neuauflage ergänzt den Essay um zwei weitere Texte, in denen er seine These weiterführt: Burnoutgesellschaft und Hoch-Zeit.

Wie viel Uber verträgt die Welt? Wie kosmopolitisch sind Todesalgorithmen? Welche Erinnerungen ruft eine digitale Madeleine hervor? Warum kam das Radio einst zu früh und das Internet zu spät? Wie wurden die Nerds Sieger der Geschichte? Wäre Faust, der nie im Augenblick verweilen wollte, heute auf Facebook? Rettet Zuckerberg das Projekt der Moderne durch Alternativen zu Religion und Ideologie? Dieses Buch erklärt Medien durch die Hintertür. Auf oft überraschende, bisweilen scheinbar abwegige, immer aber inspirierende Weise zeigt Roberto Simanowski die kulturellen Folgen technologischer Entwicklung auf.

Zur Präsidentschaftswahl 2016: Tiefe Einsichten in die politische Kultur der USA</p> Bill of Rights, Civil Rights Movement, Recht auf Waffenbesitz oder freie Meinungsäußerung: Die Idee politischer Rechte nimmt in den USA eine fast sakrale Stellung ein, die kaum mit ihrer Stellung in Europa zu vergleichen ist und häufig auch zu verschiedenen politischen Einschätzungen führt. Mit ihrer Untersuchung der Idee politischer Rechte rekonstruiert Shklar die Herausbildung des eigenständigen politischen Denkens und der politischen Kultur Nordamerikas. In den Rechten offenbart sich zudem eine Institution, mit der sich ihr Konzept des Liberalismus der Furcht als Vermeidung von Übeln positiv ergänzen und gesellschaftlich verankern lässt. So ermöglicht uns Shklar nicht nur eine Lehrstunde in transatlantischem Austausch, sondern auch einen prüfenden Blick auf das Selbstverständnis unserer politischen Institutionen in Europa.

Laut einer alten Legende wachen vier Gottheiten über die Geburt des Menschen : Daimon, Tyche, Eros und Ananke. Früher oder später hat sich ein jeder von uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Diesen zwiespältigen Mächten ins Auge zu sehen, heißt, sein Leben als Abenteuer zu leben. Im Gang durch Goethes Urworte und die höfische Literatur, Dante und die Philosophie wird klar, dass das Abenteuer nicht nur in der Wildnis oder im Boudoir auf uns wartet, sondern die Grunderfahrung unseres Lebens ist. Lebbar ist sie nur, weil mit Elpis, der in Pandoras Büchse zurückgebliebenen Hoffnung, eine fünfte Gottheit unser Dasein bestimmt. Auch die Freundschaft ist für Agamben eine grundlegende Erfahrung. Sie ist, wie sich im Rückgang auf Aristoteles zeigt, keine Beziehung zwischen zwei Individuen, sondern schafft den politischen Raum des Zusammenlebens, der jeder Identität, jeder teilbaren Erfahrung vorausgeht.

|

Unter German Angst verstehen wir eine Mischung aus Mutlosigkeit und Zögerlichkeit, gepaart mit Zukunftsängsten und einem extremen

Sicherheitsbedürfnis. Sie ist eine Altlast des Zweiten Weltkrieges und das Resultat einer nicht aufgearbeiteten Trauer über die Leiden, die der Krieg und seine Folgen verursacht haben. Dabei könnten

wir eine Menge tun, um die German Angst zu überwinden. Und das wäre nicht einmal teuer. |

|

Sabine Bode, Jahrgang 1947, begann als Redakteurin beim Kölner Stadt-Anzeiger. Seit 1978 arbeitet sie freiberuflich als Journalistin und Buchautorin und lebt in Köln. Sie ist eine international renommierte Expertin auf dem Gebiet seelischer Kriegsfolgen. |

Kapitalismus verstehen

Geld ist ein Rätsel: Jeder benutzt es, aber keiner versteht es. Ulrike Herrmann erklärt, wie der Kapitalismus wirklich funktioniert und räumt mit diversen Missverständnissen auf: Warum wir nicht in einer Marktwirtschaft leben, Kapital nicht das Gleiche wie Geld ist, uns keine Inflation droht und die Globalisierung keine Gefahr darstellt. Ein wichtiges Buch für alle, die die aktuellen Wirtschaftskrisen verstehen wollen – für die Taschenbuchausgabe komplett aktualisiert.

Die Autorin beantwortet Fragen wir:

- Wie funktioniert der Kapitalismus?

- Wie kommt es zu Finanzkrisen?

- Leben wir wirklich in einer Marktwirtschaft?

- Und ist der Staat für die Kapitalisten wirklich so übel?

-Warum sind Schulden gar nicht so schlecht?

»Verständliche Erklärungen für alle, denen Wirtschaftsbücher zu langweilig und Finanzkrisen zu kompliziert sind.« ARD, ttt - titel thesen temperamente

»Ulrike Herrmann bürstet viele der weit verbreiteten wirtschaftspolitischen Mythen und der gängigen ökonomischen Allgemeinplätze gegen den Strich und öffnet Sichtweisen auf wirtschaftliche Zusammenhänge, die im Laufe der letzten Jahrzehnte durch die vorherrschende Glaubenslehre des sog. 'Neoliberalismus' verstellt wurden. Es ist erhellend, dass wirtschaftliche Wechselbeziehungen einmal nicht an Hand von ökonomischen Modellen oder mathematischen Formeln dargestellt werden, sondern historisch hergeleitet und anschaulich erläutert werden.« Wolfgang Lieb, Nachdenkseiten

Gut zwanzig Jahre sind vergangen seit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums, die Russen entdeckten die Welt, und die Welt entdeckte die Russen. Inzwischen aber gilt Stalin wieder als großer

Staatsmann, die sozialistische Vergangenheit wird immer öfter, vor allem von jungen Menschen, nostalgisch verklärt.

Russland, so Swetlana Alexijewitsch, lebt in einer Zeit des »Second-hand«, der gebrauchten Ideen und Worte. Die Reporterin befragt Menschen, die sich von der Geschichte überrollt, gedemütigt,

betrogen fühlen. Sie spricht mit Frauen, die in der Roten Armee gekämpft haben, mit Soldaten, Gulag-Häftlingen, Stalinisten. »Historiker sehen nur die Fakten, die Gefühle bleiben draußen …, ich aber

sehe die Welt mit den Augen der Menschforscherin.«

Wer das Russland von heute verstehen will, muss dieses Buch lesen. Swetlana Alexijewitsch formt aus den erschütternden Erfahrungen von Menschen, die zwischen Neuanfang und Nostalgie schwanken, den Lebensroman einer noch nicht vergangenen Epoche.

Die weißrussische Autorin Swetlana Alexijewitsch erhält den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. Die Journalistin und Schriftstellerin werde für ihr vielstimmiges Werk geehrt, welches

dem Leid und dem Mut unserer Epoche ein Denkmal setze, heißt es in der Begründung des Nobelpreiskomitees.

Der Nobelpreis für Literatur ist mit rund 860.000 Euro dotiert.

Alexijewitsch wurde 1948 in der Ukraine geboren. Aufgewachsen ist sie in Weißrussland, heute lebt sie in Minsk. Ihre Werke, in ihrer Heimat verboten, wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Für Ihr Werk wurde Alexijewitsch bereits vielfach ausgezeichnet, so erhielt sie unter anderem 1998 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und 2013 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Deutschland strebte mit dem Ersten Weltkrieg die Vorherrschaft im Orient an und zog dazu seinen Bündnispartner Osmanisches Reich in den Krieg hinein. Dessen Armee wurde von deutschen Militärs

geleitet, die alle Armenier im Land als Spione und Verräter ansahen, da diese angeblich mit dem russischen Feind kollaborierten. Aus der eingeleiteten Umsiedlung der armenischen Bevölkerung in

Richtung syrische Wüste wurde von türkischer Seite schnell ein Völkermord. Ihm fielen mehr als eine Million Menschen zum Opfer, was die deutsche Regierung als »hart, aber nützlich« akzeptierte.

Bedenken von Diplomaten und Kirchenvertretern wurden beiseite gewischt.

Jürgen Gottschlich ist an die Orte der damaligen Ereignisse gereist, hat Nachkommen der betroffenen Familien befragt sowie deutsche und türkische Archive durchforscht. Entstanden ist eine spannende

historische Reportage, die die ganze Dimension der deutschen Verstrickung in den Genozid offenlegt und die Auseinandersetzungen um dieses umstrittene Geschehen bis in die Gegenwart verfolgt.

Der Nachfolgeband zu Euromaidan. Was in der Ukraine auf dem Spiel steht, dem wichtigsten Buch zur Krise in der Ukraine

Der Krieg in der Ostukraine ist ein Krieg im Zentrum Europas. Das wurde spätestens klar, als über dem Kampfgebiet eine zivile Verkehrsmaschine abgeschossen wurde. Über 300 Menschen, die meisten aus den Niederlanden, kamen ums Leben. Doch nichts geschah, was die Gewalt und den rasanten Zerfall von Zivilität bis hin zum Sterben der Millionenstädte Donezk und Luhansk hätte stoppen können. Die Ereignisse, die der Maidan-Revolution in Kiew folgten, von der Krim-Annexion bis zur Invasion russischer Truppen in Nowoasowsk, haben binnen weniger Monate die Grundlagen der europäische Nachkriegsordnung erschüttert: territoriale Integrität, Souveränität, Sicherheit, Frieden scheinen außer Kraft gesetzt. Russland und der Westen stehen sich wieder feindlich gegenüber. Wie konnte es dazu kommen? Und was bedeutet das für das künftige Zusammenleben in Europa? Schriftsteller und Publizisten suchen nach Antworten.

Mit Beiträgen von Alice Bota, Andreas Kappeler, Kateryna Mishchenko, Herfried Münkler, Serhij Zhadan u.a.

Die Geschichte des Heiligen Landes ist zwischen Juden und Muslimen ebenso umstritten wie der Besitz des Landes selbst. Gudrun Krämer zieht in ihrer brillanten Darstellung den Schleier der religiösen Geschichtsbilder beiseite und erzählt fundiert, klar und anschaulich die Geschichte Palästinas vom Beginn der osmanischen Herrschaft im 16. Jahrhundert bis zur Gründung des Staates Israel 1948. Für die 6. Auflage wurde das erfolgreiche Standardwerk überarbeitet und auf den neuesten Forschungsstand gebracht.

Spätestens seit der Iranischen Revolution von 1979 und erst recht seit dem 11. September 2001 hält der Islamismus die Welt in Atem. Tilman Seidensticker erklärt, was Muslimbrüder,

Salafisten, Wahhabiten und andere Strömungen voneinander unterscheidet, auf welche Vordenker sie sich berufen und mit welchen Mitteln sie operieren, um das Ziel einer islamischen Politik und

Gesellschaft zu erreichen. Ein „Muss“ für alle, die den islamischen Fundamentalismus und die Gefahr, die von ihm ausgeht, besser verstehen wollen.

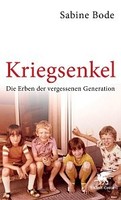

Die Kriegsvergangenheit zeigt auch heute noch in vielen Familien Spuren, bis in die zweite und dritte Generation hinein. Jetzt

meldet sich die Generation der Kinder der Kriegskinder zu Wort. Ein Buch, das den »Kriegsenkeln« hilft, sich selbst besser zu verstehen.

Als Friedenskinder sind sie in den Zeiten des Wohlstandes aufgewachsen. Es hat ihnen an nichts gefehlt. Oder doch? Die Generation der zwischen 1960 und 1975 Geborenen hat mehr Fragen als Antworten:

Wieso haben viele das Gefühl, nicht genau zu wissen, wer man ist und wohin man will? Wo liegen die Ursachen für diese diffuse Angst vor der Zukunft? Weshalb bleiben so viele von ihnen kinderlos? Noch

ist es für sie ein völlig neuer Gedanke, sich vorzustellen, ihre tief sitzende Verunsicherung könnte von den Eltern stammen, die ihre Kriegserlebnisse nicht verarbeitet haben. Ist es möglich, dass

eine Zeit, die über 60 Jahre zurückliegt, so stark in ihr Leben als nachgeborene Kinder hineinwirkt?

Öffnungszeiten

Mo.: 10 - 13 Uhr

Di.: 10 - 13 Uhr +

15 - 18 Uhr

Do.: 10 - 13 Uhr

Fr.: 10 - 13 Uhr +

15 - 18 Uhr

Sa.: 10 - 13 Uhr

Freitag, den 26.Juli + Samstag, den 27 Juli '24 bleibt die Büchertreppe geschlossen !!!

Bestellen Sie im Online-Shop genialokal.de

(Link siehe weiter unten!)

per E-Mail: buechertreppe@gmx.net

per Telefon:

0641/8778636

SCHULBUCH - EINBINDESERVICE

ab August in der BÜCHERTREPPE !

OLORI - Duft für Raum und Seele

wieder erhältlich

in der Büchertreppe !!!

Online in der Büchertreppe einkaufen - genialokal.de macht es möglich !

(weitere Info unter Shop/ genialokal.de)